「音」を楽しむコンサート(2024.01.30)

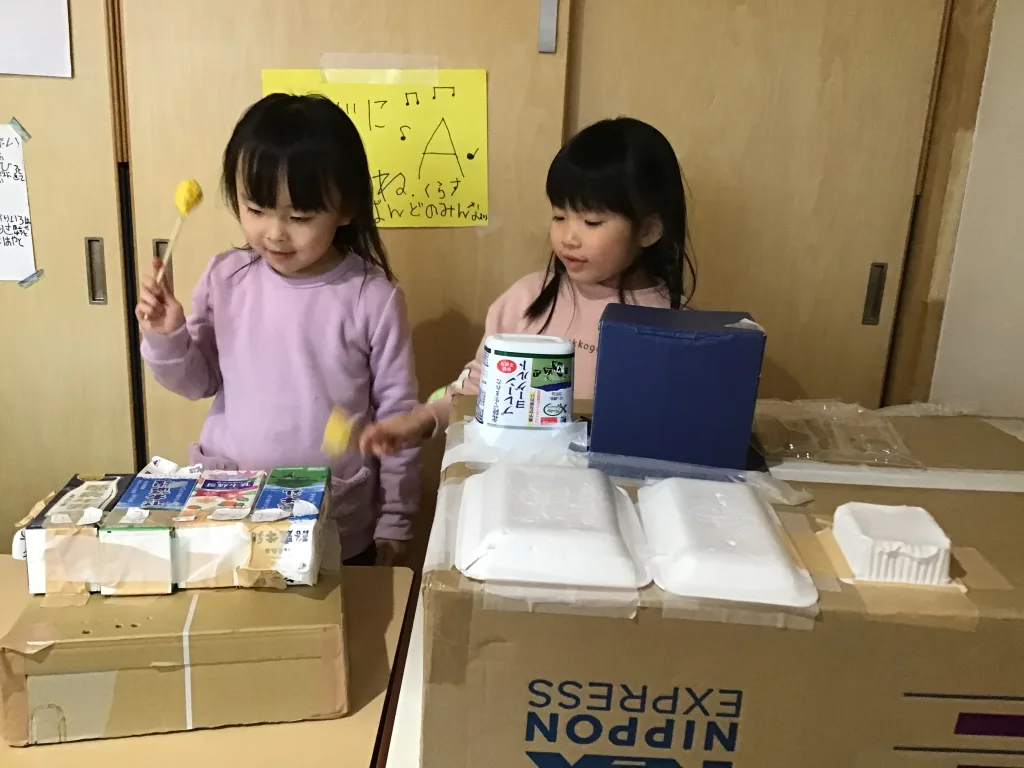

いま、3歳以上児クラスのあちらこちらに、子ども達が楽器とする楽しそうな子ども達の手作りおもちゃがあります。

2月末、「にしでんコンサート」と題して子ども達が年齢ごとに、保護者の方を招いて演奏会を行う予定です。

私の概念のなかでもクラス全体で「合奏」をするとなると、「発表会」に結びつけて考えていたころがありました。

そうすると、保護者の方に見せることを目的として捉えがちになり、担任は集団としてのレベルをある程度まで引き上げたくなり(引き上げざるを得ない雰囲気になり)、「音をそろえること」や「正しく演奏する手法」を指導することになっていたと振り返ります。

当園の掲げる子どもの主体性を引き出す環境で生活し、「やってみたいをカタチに。」とした保育のなかで、この指導は果たして自分達のめざす子ども像になり得るのか…と考えました。

幼い子どもにとって、初めて出会う楽器がつまらないものになるのではないか、音を探索しようとする子どもの主体的な学びの意欲の芽を摘んでしまうことにならないか、そして保護者の方の子ども観を歪めてしまうのではないかと。

私たちは、教え込まれていることを良しとし、それを子どもの成長を捉えるのではなく、子ども達が自らコトやモノにかかわりそれを深めていく姿を成長と捉えるまなざしを、保育者は言うまでもなく、保護者の方にももってもらいたいと思っています。

「音楽」とは文字通り「音を楽しむ」もの。

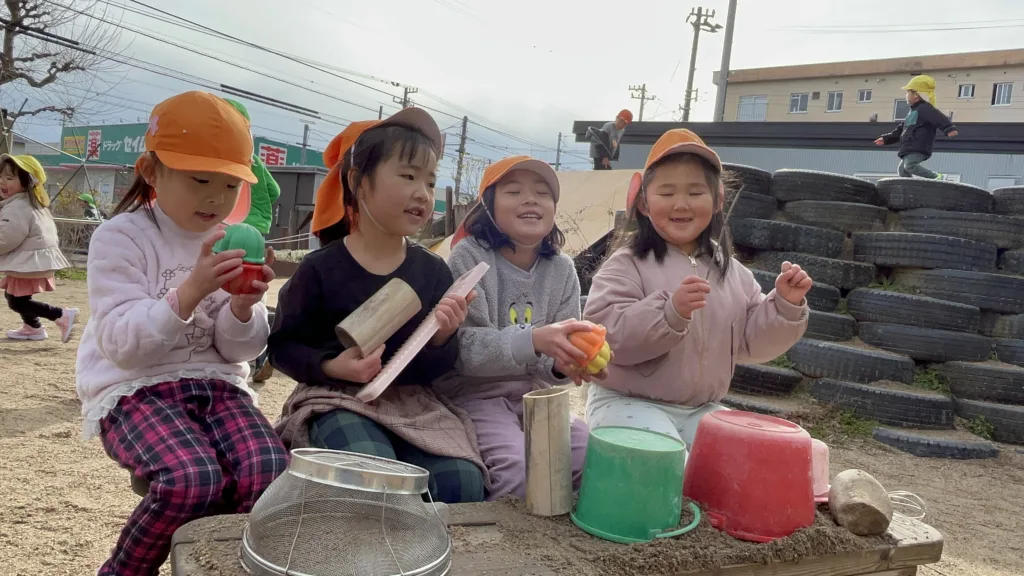

いま、子どもが自由に音や楽器にふれることができる環境づくりをすることで、子どもは自分なりに試したり工夫したりして音作りを楽しんでいます。

2月末の「にしでんコンサート」はそんな取り組みから生まれたものです。

初めて出会った楽器を通してリズムを楽しむ3歳児。

自分達なりに音を楽しむ4歳児。

自分達で音をつくり、音を通して人とのかかわりを深める5歳児。

子ども達が、自分らしく自信をもって楽しむ姿を子ども達と共にみんなでたのしみましょう。

人とつながる ~FUNFUNフィールドを終えて~(2023.12.11)

今年初めて開催した「FUNFUNフィールド」

今までの生活発表会に代わる保護者参加型の保育園行事として、

子ども達の生活・あそびをより近くで知ってもらうために…。

子ども達ひとりひとりの表現の場を開放し、子ども達と保護者の方々が一緒にその場を共有する。

我が子がいつも一緒に生活し活動しているその友だちともかかわりながら、我が子の育ちを確認し成長を喜び合う機会にしたいと願って。

今回は、保護者の方にも日々子ども達が作り出すものがたりを体験し、子ども達が感じている世界を実感して欲しいという想いがあった。

自己表現の方法はひとりひとり違っていい。

グイグイ前にでて、自己アピールする子もいれば、裏方に徹してひたすら下準備をして友だちが活動しやすいようにしている子など様々。

得意なことを活かし、看板づくりに精を出した子も飾りつけをして満足そう。

日々の遊びを大切にした環境づくりを考えた時、自由に表現できる場所や時間、そして仲間など、まずそれらを保障することが必要で、それによって豊かな活動が生まれる。

子ども達は活動をすすめるうちに、おうちの人に楽しんでもらいたい、喜んでもらいたいという気持ちが日々大きくなっていった。

こんな楽しいことに招待したら、お父さんやお母さんは、なんて言うだろうとかどう思うだろう…と考えたりして。

そう考えると、ますます活動が活発になっていく。

子ども達の興味・関心をさらに広げ、深めるためのきっかけづくりにもなり、活動を通してひとりひとりの目標が明確になった。

自分の想いを誰かに伝え、それらを共有することで達成感や充実感を得ているようだ。しっかり自分の気持ちを身体や言葉で表現できる力が育っていると感じられた瞬間。きっと、新たな挑戦へとむかう自信につながっていくはず。

人とつながることの喜びを感じ、それらを楽しむことで生きる力も育まれると考える。

やってみたいをカタチにした子ども達の表情はどの子も生き生きとして楽しそうだった。

行事のカタチを変えることに不安もありながら、子ども達のチカラと保育者の想いが重なってできた今回のFUNFUNフィールド。

子ども達の活動すべてを温かい気持ちで受け入れ、支えていただいた保護者の皆様のご理解に感謝いたします。

廻るスシを再現「スシロー」

マカロンを忠実に再現したお菓子屋さん「PUNP J」

みんな大好きサーティーワンアイスクリーム

縁日「かんあて」1回100円で~す!

YouTubeコーナー

「受付してくだ~い!もうすぐ上映会はじまりま~す」

マッサージやさん 気持ちいいと大好評!

ベビーカステラ屋さん 「量はどうしますか?」

大人気♡フォトスポット

本格的なラーメンを再現「ラーメン屋さん」

「手荷物検査いたします」飛行場からの飛行機乗降

「何味がいいですか?」かき氷やさん

0.1歳児クラスの保育室(2023.08.23)

子ども達の成長と発達にあわせたよりよい保育環境とは…。

子ども達は一人一人それぞれの育ちがあります。

保育室の環境設定を考えるとき、昨年が良かったから今年も…というわけにはいきません。

特に0.1歳児さんは、初めて家庭から離れて保育園に入ります。

育った環境や経験の差によって、自ら環境に関わる力が違ってきます。

一人一人の子どもが、何を求め何を必要としているかを常に探りながら丁寧に関わることが、よりよい発達を支える環境づくりにつながっていくと考えます。

初めて出会う人やモノ。すべてが新鮮で興味深いものであるはず。

その人やモノに出会う瞬間を大事にしたい。

穏やかで落ち着いた時間や場所となるように…。

周りの存在を意識できるようになるのは、気持ちが満たされているときだね。

安心できる大人が傍にいるなかで、一人一人の育ちを保障した環境をつくりたい。

現在私たちは、今年度取り組んでいる「環境を考える」学びを活かし、保育室を進化させているところです。

子ども達の生活の姿や遊びの様子が変わってきていることを実感し、保育者は保育の楽しさやおもしろさを再発見中。

手作りの遊具やパーテーションも着々と仲間入りしています。

子ども達の穏やかな笑顔を思い浮かべながら…。

ふかふかの土にするために…(2023.07.25)

先日の園内研修で園庭の土づくりについて学び、その大切さと必要性を感じ土壌改良を

進めています。

なかなか根気のいる作業ですが、子ども達のためにそしてそれを見守る保育者自身のために、

コツコツと。

この日は、新しく導入した土ふるい機を見つけて、子ども達が集まってきました。

「これなに~?」「どうやって使うん?」「やってみたい!」と、どんどん興味が湧いてきます。

「土をこのふるいにかけてサラサラの砂を作って、ほかの土や葉っぱと混ぜるんだよ」

「へーーー!」

「そしたら、こんなふかふかの土になるん?」(…と、先日作った高台の下の土を踏んでみる)

「いいね~」「園庭全部、ふかふかにするんでしょ?」

「やりたい!やりたい!」

子ども達も、遊びながら不安をもっていたことに改めて気付かされた言葉。

ころんでも痛くない、怪我をしない。高いところからだって飛び降りられる。

土を変えるだけで、大きな安心と安全が保障されます。

園庭全部の土壌改良には、まだまだ時間はかかりますが、歩みを止めず少しずつ前進するのみ‼

はじめての挑戦!(2023.07.14)

7月14日(金)

先日、園内職員研修で行った環境整備で園庭に作ったに高台、通称「にしでんタワー1号」

高さ1300mm. なかなかの高さです。職員が、できあがったタワーに「これくらい…!」と

手をかけジャンプしてみるも、「あれっ?」となってしまうくらい。すんなり登れた職員は数人のみ。

もちろん子ども達も、勇んで挑戦!

「高くてダメだ」「はしごがないとね~」などと言いながら、様子伺いの子どももいますが、

それぞでの自分がやってみよう!と思うタイミングを待ちます。

その中でこの日、友だちに押し上げてもらって登った5歳児Mちゃん。

登ったはいいけど、降りられなくなってしまいました。

ジャンプしたり後ろ向きでずり降りたりする友だちをみながら、自分もやってみようと試みますが、あと一歩の踏ん張りと勇気がでません。

みんなが部屋に入っていくなか、気持ちは焦るばかり。

それでも粘ること1時間40分。

途中、友だちからの「がんばれコール」もありましたが、そこは自分のペースを崩しません。

「だいじょうぶ、ゆっくりでいいよ」「がんばれ~!って言われたらなおさら怖くなるかもよ。

黙って見とってあげよ」と、周りの友だちの声。

根気強さと諦めない気持ちはだれにも負けないのだと、周りの保育者も再認識。

「手伝おうか?」と、保育者も幾度か声をかけますが、やっぱり自分で!と思うようです。 いよいよランチタイムとなり、タイムリミット。

いよいよランチタイムとなり、タイムリミット。

やっと、「手伝って!」と、言えました。気持ちの切り替えも必要です。

ここまで付き合った保育者も根気強く向き合いました。

泣きながら抱かれて降りるMちゃん。

この悔し涙は、明日への挑戦に続くと信じます。

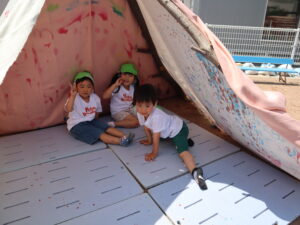

キャンプごっこ(2023.06.20)

6月20日(火)

年中組「あおぞらフェスティバル」開催。

青空のもと親子一緒にキャンプごっこ。 園庭がキャンプ場となった日。

「ほんとのキャンプに来たみたいだね」「いっしょにテント、入ろ~!」「ママもマキ割り、生まれて初めてだわ。」などと、親子の楽しそうな会話があちこちから聞かれました。

子ども達の大好きな園庭。安心して遊べる環境。そしてそこで繰り広げられる日々の遊び。

日々の遊びの延長線上にある今日の活動は、子ども達が毎日、試行錯誤しながら楽しんでいる遊びの数々。

人やモノ・道具とのかかわりや空間、そして時間の流れ…これらを感じながら、大地ある自然との出会いに導いていけるように。

保護者の方にも大好きな園庭となって欲しい、子どもの“心もち”を感じて欲しい、そして大人も子どもと同じように楽しんで欲しいとの想いで企画した今回のあおぞらフェスティバル。

今日、お家の方と創り上げたテントや流しそうめん用セット、手作りの魚さん達、そしてマキ割りをして使い易くなったマキなど全部が、これからの保育でも大活躍するアイテムとなりました。

明日からの子ども達の活動が、ますます盛り上がりそうな予感にワクワクします。

保護者の皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

自然と向き合うなかで…(2023.05.18)

5月16日(火)年中・年長児の春の遠足。

西田地方保育園年中・年長児の春の遠足は、例年呉羽青少年自然の家にでかけます。

なぜって、自問自答してみると…

- 保育園の活動ならではの経験ができる…家族ではなかなか行かないところ

- 自然がいっぱい…春はタケノコがにょきにょきと。

- 自然のアスレチックが充実している…竹ジャングルやターザンロープ、いかだ遊び、ザリガニ釣り 等々

- 雨の日だって活動できる…館内利用と活動が可能、トイレも安心

- 保育園から近い…貸し切りバスで約20分

- 散策コースが整備されている

考えてみると、いろいろあります。なにより、引率する保育者がこの場所がいい!「今年はどこにしよう…⁈なんで考えなくていいですよね」と。

魅力的で安心・安全な場所と言えるのだと思います。

(以前私が経験してきた遠足は…なんていうと蛇足になるので、やめておきます。)

自然はいつも同じではないので、毎年違う姿で出迎えてくれます。

子ども達はその姿にしっかり向き合い、自然との応答を楽しみます。その様子を一緒に感じ体験できる保育者の心も満たされるのです。

今回、また新たなものを発見。何だろう?とワクワクする子どもと保育者。そして私。崖のように急な坂に設置されたロープをつたって上るとそこに広がる網のアスレチック。自然と人が作り出すものがうまくマッチし考えられた遊具でした。

「やってみたい!」気持ちを察してか、子ども達や保育者の様子を見て、指導員の方が使い方を教えてくださいました。

保育者の援助のポイントと共に、使い方を間違えなければ全く危険ではないことやなぜこのロープを設置したかというねらいを知らせていただいたことで、私は、実体験から学んでいくことの必要性と環境に自らかかわろうとする力を育むことの大切さを実感しました。

握力は衰えない力であり、身に付けた力はずっと継続していくのだと教わりました。だからこそ、子どもの時からの経験が大切なんだと。今は、蛇口に手をかざすだけで水が出たり、簡単にモノが開けられる道具があったりと便利な社会になっています。

今、自ら環境にかかわっていこうとする手立てが子ども達の育ちを支え、日常の一つ一つの経験の積み重ねが、子ども達の心身の発達を促すことを改めて感じる場面でした。

今回の指導員の先生(のちに呉羽青少年自然の家の所長先生と知る)の出会いと活動が、また新たな環境づくりへの活力となりました。

心もからだも大きくなったね。(2023.03.28)

3月28日(火)

先日(3月23日)、令和4年度卒園式を無事執り行うことができました。

今年度も新型コロナウイルス感染症という見えない敵に悩まされた一年でしたが、最後は揃って卒園式を迎えられたことは嬉しい限りです。

子ども達一人一人に修了証書を渡しながら、一緒に生活した日々を思いだされると同時に、今この瞬間をがんばっている子ども達の気持ちが伝わった瞬間でした。

いつもうつむきがちに恥ずかしそうにしてたK君。練習の時もなかなか前をむいてもらえません。

しかし当日は、しっかり私と目をあわせて終了証書を受け取ることができました。

後日、K君の保護者の方とそんな様子を話していると、

お母さん曰く、『「すごく緊張したんだよね」「返事もできんだし、歩く場所も間違えたし…」と

言ってたんですよ。』と…。

この話から、K君の成長した証を感じることができました。

保護者の方と一緒にお子さんの成長を実感し確かめ合うことができることは、

とても嬉しいことです。

子ども自身がその時の心情や行動を自分で振り返ることができることは、客観的に自分自身を考えることができるということ。

その力が次の行動力・意欲につながっていくのです。

私たちが大切にしている、その子の気持ちに寄り添い一人一人の育ちを支えること…を実感できた一つの出来事でした。

3月。一人一人の育ちを確認し、次の育ちに繋げる時期。

そして来年度に向けたワクワクが始まっています。

新年度にむけて(2023.03.09)

年長児の卒園式までの登園もあと10日をきりました。

なんと1年の早いことかと感じるこの頃ですが、子ども達とともに、

1年を振り返っていると、この1年いろいろなことをして過ごしてきたなぁ、

あっという間ではなかったんだと改めて思い返しています。

子ども達との思い出については、またいづれ…。

今日は、新年度にむけた企画会議なる活動計画の打ち合わせ日。

来年度は、富山国際大学の先生をゲストティーチャーとしてお招きします。

子ども達との活動をいかに楽しく過ごすか、当園の保育者と検討中。

「楽しいことしかしません!」の言葉に、私たちもわくわくがとまりません。

子ども達の”やってみたい”がたくさん生まれたら嬉しいな…!

令和5年度のスタートも、もうすぐそこにやってきています。

来年度に向けても始動中です。

保育を語り合う(2022.12.19)

12月17日(土)

富山国際学園福祉会が運営する幼保連携型認定こども園2園(当園及びにながわ保育園)が、富山国際大学子ども育成学部本江理子先生を講師にお招きして「2歳児の世界の面白さ」「乳児室の環境と保育者の連携」をテーマに合同研修会を実施しました。

「保育を語り合う」には、一人一人の子ども達そして同僚を尊重する(できる)ことが基本にあると考えます。

日々、子どもと向き合うなかで得られる感動、大人が忘れかけている感情や視点は数知れず。

子どもの感性と成長に驚かされる毎日を、面白いと感じながら過ごすことができているだろうか…。

同僚の姿をどうみているのだろうか…。

自分は同僚にどう映っているのだろうか…。

そんなことを自分自身に問いかけながら、日々の保育を振りかえる機会となりました。

自分たちの保育の様子のビデオをみながら語り合う中で、それぞれの悩みや疑問、改善点が明確になったことは大きな収穫でした。

保育を語り合うことで、子どもを愛おしく想い、可能性にあふれる存在であるということを再認識できたようで、参加した職員が晴れやかな表情だったのが印象的でした。

先日、他の研修会を受講した際、「子どもが感じている世界を感じ取ってくれる保育者は美しい」と言われた井桁容子先生の言葉が心に残っています。

私が一人の人間として子どもと向き合い、その気持ちに寄り添ったかかわりを忘れない美しい保育者でありたいと思うと同時に、当園の保育者もそうであることを願います。